On parle d’aurore boréale lorsque le phénomène lumineux se produit dans l’hémisphère nord et d’aurore australe lorsqu’il apparaît dans l’hémisphère sud.

Un pic d’activité début 2025 !

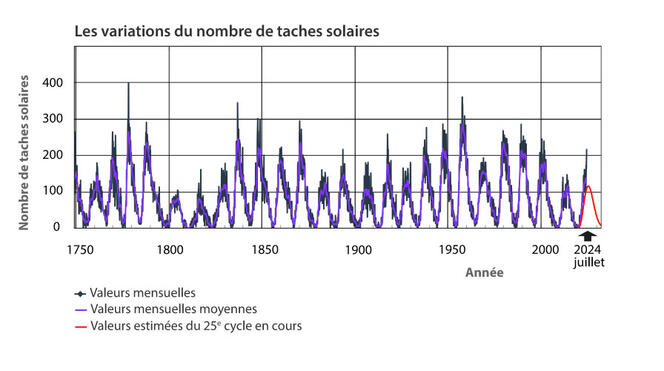

Quant au cycle dans lequel nous nous trouvons, il devrait atteindre son maximum début 2025… ou un peu plus tôt, personne ne peut le dire à ce stade. Une seule certitude : les tempêtes solaires vont devenir plus puissantes dans les mois qui viennent. «À mesure que nous allons nous rapprocher de l’apogée du cycle, la formation de nouveaux amas de taches solaires va se produire de plus en plus près de l’équateur du Soleil, prévient l’astronome Jean Lilensten. Cette concentration de taches dans la région équatoriale s’accompagnant d’une accumulation d’énergie, les éruptions susceptibles de s’y produire ont plus de chances d’avoir un impact sur notre planète.» L’imminence d’une puissante tempête solaire « ne peut être totalement écartée » selon les chercheurs, même si ces derniers ne peuvent dire avec précision à quel moment interviendra le pic d’activité. Mais d’après eux, elle pourrait être d’une intensité particulièrement élevée.

Un cycle débuté en 2019

La complexification et l’intensification du champ magnétique à l’aplomb des regroupements de taches solaires sont à l’origine des tempêtes solaires : l’éjection, à des vitesses pouvant aller de plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilomètres par seconde, de panaches de particules chargées, à savoir des électrons et des protons.

Des tempêtes qui peuvent mettre de un à quatre jours pour parcourir les quelque 150 millions de kilomètres qui séparent la surface du Soleil de la frontière extérieure du champ magnétique terrestre.

Au bout de leur course, les particules ionisées éjectées par le Soleil viennent « buter » contre la magnétosphère de notre planète, provoquant sa reconfiguration. En cheminant le long de ce champ magnétique réagencé, une partie des particules solaires sont ramenées vers l’ionosphère, la couche supérieure de l’atmosphère, où elles entrent en contact avec les molécules d’oxygène et d’azote.

En interagissant avec le champ magnétique terrestre, la tempête solaire se mue alors en tempête géomagnétique.

Tempêtes géomagnétiques et risques sur les infrastructures

L’orage magnétique a pour effet de modifier la répartition des électrons dans l’atmosphère, perturbant la propagation des ondes diffusées par les satellites dédiés au positionnement par GPS, mais aussi des ondes HF de nos émetteurs radio pouvant aller jusqu’au « blackout » complet sur certaines bandes de fréquences.

Les aurores polaires sont en quelque sorte le fruit de cette rencontre, comme le détaille Alexis Rouillard : « En percutant les molécules, atomes et ions du gaz atmosphérique à grande vitesse, les électrons charriés par la tempête géomagnétique les placent dans un état d’excitation transitoire. Afin de revenir à leur niveau d’énergie initial, les éléments excités libèrent de la lumière dont la couleur dépend à la fois de leur nature et de la composition de la haute atmosphère. » Au-dessus de 200 km d’altitude, le rouge résulte ainsi de l’excitation de l’oxygène, majoritairement présent au sommet de l’atmosphère. Entre 100 et 200 km, cette même espèce chimique produit des teintes bleues et vertes. En dessous de 100 km, le mauve est enfin associé à l’interaction des électrons avec les molécules d’azote qui se concentrent dans la partie inférieure de l’atmosphère.

Mais le spectacle offert par ces aurores boréales masque une réalité plus préoccupante. Dans nos sociétés où la technologie occupe une place de plus en plus importante, les tempêtes solaires peuvent en effet fortement perturber les activités humaines. La société Space X l’a appris à ses dépens : en février 2022, elle a perdu quarante satellites de télécommunication Starlink pendant la phase de mise en orbite. Si l’entreprise n’a pas précisé les raisons de cet échec, l’implication d’une tempête géomagnétique est très probable, les particules accélérées déposant une fraction de leur énergie dans la partie supérieure de l’atmosphère, provoquant une hausse de température et une expansion de celle-ci.

Futur satellite de l’ESA, baptisé Vigil

À l’horizon 2031, l’Agence spatiale européenne (ESA) envisage pour sa part de placer un observatoire de la météorologie spatiale au point Lagrange n° 5, un point d’observation situé à l’écart de l’axe Soleil-Terre. Alors qu’un télescope placé en orbite autour de la Terre, comme c’est le cas pour le satellite américain SDO, n’autorise qu’une vue « frontale » des tempêtes solaires, l’installation d’un instrument à ce point d’observation stratégique donnerait une vision déportée de la tempête solaire. Avantage : depuis cette position inédite, le futur satellite de l’ESA, baptisé Vigil, sera en mesure de repérer le moindre soubresaut éruptif de notre étoile et de suivre la propagation des tempêtes solaires en direction de la Terre jusqu’au moment de leur impact avec notre champ magnétique.

Articles en lien

Carrington 2.0 : Survivre au chaos ionosphérique. HF, VHF, DX en conditions extrêmes ?

La Nasa cherche des volontaires pour écouter ses astronautes

Pourquoi la propagation HF est médiocre en juillet 2025 ?